~食人の痕跡と殺人タンパクの謎・まるで生物のように増殖して感染を引き起こすたんぱく質~

こんにちはくまりすです。今回はメディカルミステリー『眠れない一族』をご紹介いたします。

story:

ヴェネツィアのある高貴な貴族出身の一族は、謎の不眠症に苦しんでいた。この病気は中年期に発症し、異常発汗や頭部硬直、瞳孔収縮を引き起こし、やがて患者は不眠状態に陥って死んでしまう。この一族の数世紀に及ぶ物語を軸に話は展開、やがてこの病がクールー病、狂牛病と同じプリオン病だとわかる。プリオン病の起源を探るうちに、80万年前の食人習慣へとたどり着く。(出版社より)

眠れない一族~ノンフィクションのメディカルミステリー~

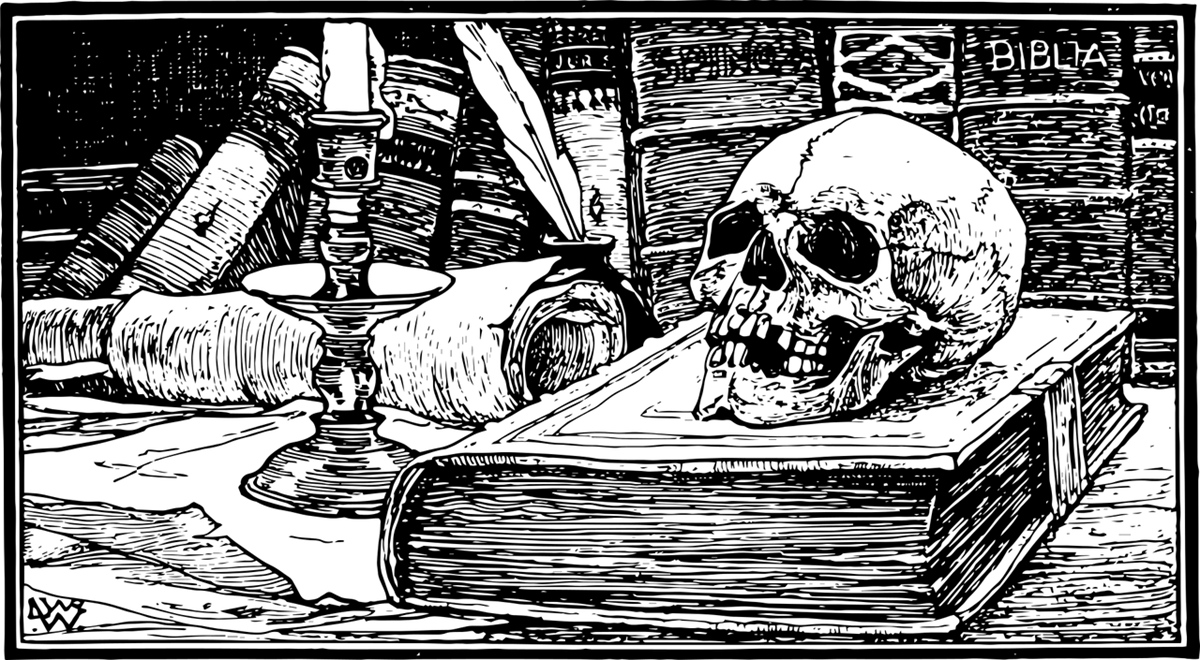

「食人」「殺人タンパク」とおどろおどろしい言葉と共にをゴシックホラーを匂わせる表紙絵。中世の禁忌に踏み込むオカルト感に興味をそそられて、当書『眠れない一族』を読んだのですが、これが読み物として本当に面白かった。

何より驚いたのが、この話は科学に基いたノンフィクションだと言うこと。実際にノーベル賞を受賞した人物が登場し、『眠れない一族』に繋がる、世界を震撼させた病についての検証過程もしっかりと描かれています。次々に解明されていくおぞましい出来事と、恐ろしい事実。「真実は小説よりも奇なり」と言いますが、物語は謎めいた病とその正体を暴いていくミステリー仕立になっており、ノンフィクションながら読む手が止まらくなりました。オカルト的な雰囲気を醸し出す知的好奇心に満ちた不思議な一冊です。

眠れないまま死んでゆく…呪われた一族

その昔、支配階級の貴族であった高貴な血筋の一族は、ある深刻な悩みと恐怖を抱えていました。少なくとも二世紀にわたって、ある日を境に突然眠れなくなる病「致死性家族性不眠症」(FFI)に苦しめられていたのです。

いったん眠れなくなると、症状は悪化の一途をたどり、歩行やバランス能力も失われる。最大の悲劇は思考力だけが無傷で残ることかもしれない。(中略)体が言うことを聞かなくなると、絶望的な眼差しから、本人に自覚があることがかろうじて窺えるだけだ。(後略)

(序章「呪われた一族」の血より)

最終的に体が衰弱して死に至るこの病は、発症から末期になるまでの実に一年と数カ月の間、この症状に悩まされ続けるという。残酷な症状を目の当たりにした家族は、次は自分の番かと不安な日々を送ることに。

各章に一族歴代FFIに罹った人物の記録がそれぞれ記されているいるのですが、本当にこのようなことになるのかと疑うようなエピソードにゾッとします。同時に、それはその一族だけが持つ因子なのか、我々も突然FFIになることはないのかと不安を掻き立てられます。

なぜ一族はこのような恐ろしい病に罹ってしまうのか、また、この病気の因子は一体何なのか。

その正体を解き明かすには時代を十八世紀に遡らなければなりません。

ヨーロッパ各地で大発生した羊の奇病

十八世紀、イギリスでは労働者階級の人口が劇的に増えました。しかし彼らは、経済的な余裕がなかったため食事は質素で、スープに肉の切れ端が入っていればそれで満足するしかなく、大きな肉の塊にはめったにありつけませんでした。

そんな状況の中、多くの人に羊肉を供給できないかと考えたのが、農夫のベイクウェルという人物。彼は形が悪く、瘦せていて骨が太いイギリスの家畜を取れ高の多い形に品種改良することを思いつきました。彼にとっての理想は、頭が小さく、首が短く、足は細くて、胸と尻が大きい羊です。

(第2章 メリノ熱「羊たちに蔓延する病」より)

「役立たずの肉を儲かる肉に変え」た。

ベイクウェルと彼の追随者たちによって労働者階級の食生活も改善され、やがて大都市の市場では一年を通じて羊肉が手に入るようになりました。しかし、タブーであった「近親交配」を何世紀にもわたって繰り返し行われてきたイギリスでは、ある奇妙な症状を表す羊が現れ始めたのです。

(第2章 メリノ熱「羊におけるジステンパー」より)

その原因と治療法について感染症を始めとする様々な説が出たものの、解剖の結果どの臓器に異常は認められませんでした。「スクレイピー」と名付けられたこの奇病の原因が解明されぬまま時は流れ…

食人

(第4章 強力な呪術より)

一九一八年、オーストラリアが第一次世界大戦で戦勝国側についたことの見返りとして、それまでドイツの植民地だったニューギニア島の東半分をオーストラリアの委任統治領としました。飛行機の登場により、無人だと思い込んでいた島の内陸部に何十万もの人が住んでいることを知ったオーストラリア人は、これらの部族とコンタクトを取ることに。

(第4章 強力な呪術「フォレ族の奇妙な病気」より)

原始的な文化を持つ先住民には奇妙な風習が沢山ありましたが、それを差し引いてもぬぐえない違和感が巡査官たちをさらに不安にさせていました。

原住民の説明では、その子は、「呪術をかけられていて、こうやって震え続け、食べることができず、数週間で死んでしまう」そうだ、と彼は記している。(中略)フォレ族はがたがたと震える女たちにかけられた呪術を「クールー(震え)」と呼んだ。(後略)

(第4章 強力な呪術「フォレ族の奇妙な病気」より)

後にノーベル生理学・医学賞を受賞したアメリカ人医師ガイジュシェックが、現地に足を踏み入れます。フォレ族の間で展開している医学ミステリーに興味をそそられた彼は精力的に研究し、クール―発祥のメカニズムを確認しました。それは、病気というものに対する理解を一変させるきっかけになるものでした。

この章では食人や同性愛などの生々しい風習と、ガイジュシェックの変態的性癖が描かれていてシュールでカオス。一方で、この病気の謎が徐々に紐解かれて行くミステリー的展開は知的好奇心を刺激されて面白い。

そして、現代、医学の常識を覆すこれらの恐ろしい病の因子がとうとう私たちにも牙をむくことに…

感想

2003年頃アメリカでがBSEが確認され、大きな問題になりました。いわゆる「狂牛病」と呼ばれるその病気は牛の脳の中に空洞ができ、スポンジ状になる感染症です。ニュースで流れる牛の症状を目にして、言い知れぬ恐怖を味わったことを覚えています。この狂牛病は、罹患した牛の体の一部を食べたりして体内に取り込むことにより、人間にも感染する病気であることから、社会問題へ発展し、混乱が広がりました。

感染症といえば一般的には、細菌・ウイルスなどの病原体を想像しますが、狂牛病はプリオンというたんぱく質の異常が原因になっているそうです。潜伏期間が2年以上と極めて長い致死性の病で、未だ有効な治療法が確立していません。

この物語は、そんな感染症の概念を覆すプリオンの謎を解くサイエンスミステリー。人間のエゴが生み出したとも考えられる様々な病気の恐ろしさと、それを解明しようとする科学者や医者の戦いの歴史が記されています。何世紀にもわたって静かに、しかし確実に私たちの身近に忍び寄って来た病・プリオン病がどのようにして発生し、広まり、恐るべき変異を遂げたのか。黒い影も見え隠れするヨーロッパの文化も相まってスリリングなストーリーに目が離せません。

また、プリオン病の仕組みを知ることにより、農薬、添加物など日頃口にしている食べ物の正体をよく知らずに暮らしていることに不安を覚えました。昆虫食を始めとする様々な新しい食材も開発されていますが、人類がもしくは日本人が、未だかつて体に取り入れたことのない素材もあるかもしれません。自己責任のもと、取捨選択していきたいですね。

ニューヨーク生まれ。1984年ハーヴァード大学卒業。ワシントン・スクエア・プレス社、ホートン・ミフリン社、「ニューヨーク・オブザーバー」誌の編集者を経て、現在、作家・ジャーナリストとして活躍

訳者:柴田裕之(シバタヤスシ)

1959年生まれ。早稲田大学・アーラム大学(米国)卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)