戦争を読む

日本を除く全ての国で上映され、大ヒットを飛ばしたアメリカ映画『オッペンハイマー』が、昨年春に日本でも公開されました。これは世界初の原子爆弾の開発を指揮した理論物理学者を描いた作品で、伝記映画として、また第二次世界大戦に関する映画としても歴代1位の興行収入を記録し、多数の賞を獲得しています。しかし、被爆地の描写が一切描かれていない内容に、世界で唯一の被爆国としては、これはあくまで伝記映画であり、原爆を描いたものとは言い難いという見方も。

今年は戦後80年の節目の年に当たります。近年、戦争の記憶を語り継ぐ世代人口が減少し、メディアも夏頃に戦争関連の特集を組む程度で、戦争の記憶が風化しつつあるように感じられます。加えて、戦争の歴史について触れる機会が皆無なため、悲惨な面ばかりが強調され、苦手意識を感じる人も少なくありません。

かく言う私も戦争を扱った物語は苦手で、避けていた部分がありました。そんな私が太平洋戦争についての小説を読もうと思ったきっかけが2つあります。1つは私の大伯父の話を聞いたこと。

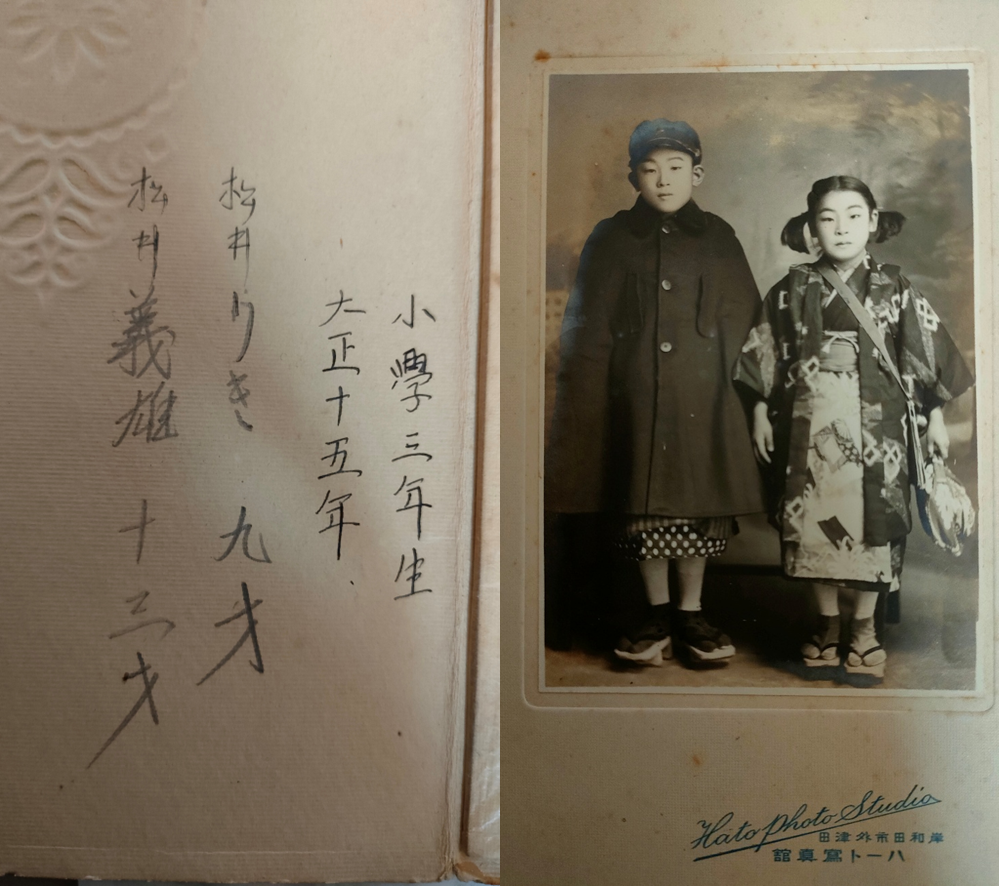

昨年、親戚の集まりがありまして、そこで大伯父のことが話題に上りました。祖母の兄・義雄さんについて初めて聞く話でした。

それは、祖母が子供の頃養子先でひどい扱いを受けていると知るや、まだ10歳にも満たない年齢の義雄さんがかけつけてくれたというエピソード。優しく勇敢な人柄でしたが、太平洋戦争が始まり、徴兵令により戦地へ。送り込まれた先はニューギニア。義雄さんは終戦後まで生きていましたが、にマラリアに罹り、復員輸送船には間に合わなかったそうです。たったこれだけのエピソードでしたが、私はとても哀しいような悔しいような複雑な気持ちになりました。

もう一つは、戦争の歴史、記憶の変化について考えさせられる記事を目にしたことです。

昨年、中沢啓治さんがアメリカで漫画界のアカデミー賞「アイズナー賞」を受賞されました。その中沢さんの代表作である『はだしのゲン』が広島の平和教育で「第五福竜丸」の事故と共に教材から削除され、『8時15分~ヒロシマで生きぬいて許す心』という小説が数年前に差し替えの教材になっていたという記事。「過去にしがみついてはダメだ。何かをなくしたときは、何かを得るときだ。」というメッセージが込められているとのことで、学校教育の「愛国心を育てるための歴史」に添った内容に。

未来への展望を描いていくための歴史、記憶の継承は政治的中立性により変化してくそうです。

戦争文学では様々な視点から見た歴史があり、学校の歴史授業だけでは知り得ない史実も数多く見つけることが出来るでしょう。何よりも大事なのは、当時の人たちの価値観や潜在意識を知ったうえで、自身の考えを持つことだと思います。

戦後80年、そして昭和100年。この節目の夏に歴史の層に埋もれた幾多の人生に立ち会ってみることに。太平洋戦争を扱った作品は数多くあり、全てではありませんが、話題になった作品、ベストセラー作品、名作などを中心に児童文学から戦争文学の代表的作品まで満遍なく読みました。10選は、ジャンルに偏りなく、幅広い世代に向けた小説を選んでいます。感想や紹介など本選びの参考になれば幸いです。

※「1~10」「その他」は順位ではなく、おおよその歴史年表に添って掲載しています。

永遠の0 百田 尚樹

~わたしにとって生きて帰ることは、なによりも大事なことなのです~

累計売上400万部を記録したベストセラー小説。映画は第38回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞しました。

story:「娘に会うまでは死ねない、妻との約束を守るために」。そう言い続けた男は、なぜ自ら零戦に乗り命を落としたのか。終戦から60年目の夏、健太郎は死んだ祖父の生涯を調べていた。天才だが臆病者。想像と違う人物像に戸惑いつつも、一つの謎が浮かんでくるー。記憶の断片が揃う時、明らかになる真実とは。涙を流さずにはいられない、男の絆、家族の絆。(「BOOK」データベースより)

戦争をテーマにした小説を何か一冊と聞かれたらまずお勧めしたい小説。多くの戦争小説は、ある期間や特定の戦いを切り取って描かれているものが多いのに比べ、この物語は太平洋戦争のいくつもの戦場の中で、日本の転換点となるような重要な戦いを開戦から順を追ってわかりやすく説明されているため、とても理解しやすい。

物語は、軍国主義国家の日本人の価値観や、国民の置かれた状況、戦地へ赴く隊員に背負わされた過酷な運命、彼らの心の内など一人の特攻隊員の姿を通して知ることができ、考えさせられます。また大空のサムライと呼ばれた撃墜王なども登場し、よりクリアにそれぞれのシーンが映し出されています。

あの戦争がどういうものだったのか、歴史を知り今を知る。

太平洋戦争を知らない世代から知識のある方まで手に取って欲しい。涙なしには読めない一冊です。

キーワード:零戦・真珠湾・ラバウル・ガダルカナル・特攻

1956年、大阪市生まれ。同志社大学法学部中退。テレビの放送作家として『探偵ナイトスクープ』等の番組構成を数多く手掛ける。2006年、『永遠の0』で作家デビュー。『海賊とよばれた男』で第10回「本屋大賞」を受賞。2022年11月、有本香氏とともにネット生放送番組「ニュース生放送 あさ8時!」(月~金)を立ち上げ、2023年9月、「日本保守党」を結党(「BOOK」データベースより)

あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見 夏衛

~悪夢のような世界で、私は初めての恋をした。~

興行収入45億の特大ヒット映画の原作。

story:親や学校、すべてにイライラした毎日を送る中2の百合。母親とケンカをして家を飛び出し、目をさますとそこは70年前、戦時中の日本だった。偶然通りかかった彰に助けられ、彼と過ごす日々の中、百合は彰の誠実さと優しさに惹かれていく。しかし、彼は特攻隊員で、ほどなく命を懸けて戦地に飛び立つ運命だったー。のちに百合は、期せずして彰の本当の想いを知る…。涙なくしては読めない、怒涛のラストは圧巻!(「BOOK」データベースより)

戦争文学ほど世代差のある文学はないのではないかー。

戦後から80年が経ち、日常生活において戦争について見聞きする機会が減り、終戦の日も知らない若者たちも増えているようです。彼らにとって戦争は「遠い過去の出来事」と捉えられているのではないでしょうか。

しかし、そんな令和の時代に『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は戦争を扱った映画にもかかわらず大ヒットし、世間を驚かせました。邦画の戦争映画では『永遠の0』『ビルマの竪琴』『男たちの大和』に続く歴代第4位の興行収入を記録したのみならず、人気の中心は女子高生だというのですから何もかもが異例づくめの作品と言えます。

物語は戦時下にタイムリープした現代の高校生と特攻隊員との時代を超えた運命の恋の物語。女子高生の百合は、厳しい環境の中でも前向きに生きようとする当時の人々に出会い、平和なはずの現代の日常に楽しみや希望を見出せない自身とのギャップや矛盾に驚きます。

特攻を含め戦争に対する矛盾や疑問、怒りを特攻隊員にぶつける百合に対して彼らの答えは果たして…。

戦争の悲惨さを描くのではなく、戦争を知らない人の「なぜ」のアンサーの一つとして描かれたお話です。

残酷な描写が苦手と感じている人や、戦争を扱った小説は初めてという人に。令和の戦争小説。

キーワード:特攻・タイムリープ・恋愛

汐見夏衛(シオミナツエ)

仕事に余裕が出てきた2013年頃より趣味として小説を書き始める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

野火 大岡 昇平

~しかし銃を持った堕天使であった前の世の私は、人間どもを懲らすつもりで、実は彼らを喰べたかったのかも知れなかった。~

戦争文学の金字塔。2度にわたって映画化され、海外でも高く評価されています。

story:敗北が決定的となったフィリピン戦線で結核に冒され、わずか数本の芋を渡されて本隊を追放された田村一等兵。野火の燃えひろがる原野を彷徨う田村は、極度の飢えに襲われ、自分の血を吸った蛭まで食べたあげく、友軍の屍体に目を向ける…。平凡な一人の中年男の異常な戦争体験をもとにして、彼がなぜ人肉嗜食に踏み切れなかったかをたどる戦争文学の代表的作品である。(「BOOK」データベースより)

フィリピンの島の一つであるレイテ島。宮城県と同じぐらいの面積を持つこの島で戦った日本側の兵約8万4000名の内、約7万9000名が戦死しました。その多くは餓死だったと言われています。

また、多くの民間人を巻き込み犠牲にした経緯から、フィリピン戦線は加害者として日本軍の最悪の面が現れた戦いでもありました。

レイテ島の敗残兵として一人島を彷徨う主人公の孤独や絶望を描いた『野火』は、精細な心理描写と知的な作品構成で戦後文学の最高傑作と称される名著です。著者の特異な戦争体験に基づいて言語化された文章は生々しく、哲学的かつ論理的な心理描写に圧倒されました。

この小説は人間が人間を食べる行為であるカニバリズムを扱っていることでも有名で、極限状態において人の壊れ行く様がここまで精密に丹念に描かれている作品はないのではないでしょうか。

人間のエゴイズムや尊厳、戦争加害者としての葛藤など多岐に渡るテーマで考えさせられる反戦小説。美化された歴史ではなく、リアルな戦争が描かれています。日本人として一度は読んでおきたい一冊です。

キーワード:レイテ島・餓死・人肉食

大岡昇平(オオオカショウヘイ)

1909-1988。東京生れ。京都帝大仏文科卒。帝国酸素、川崎重工業などに勤務。1944(昭和19)年、召集されてフィリピンのミンドロ島に赴くが、翌年米軍の俘虜となり、レイテ島収容所に送られる。’49年、戦場の経験を書いた『俘虜記』で第1回横光利一賞を受け、これが文学的出発となる。小説家としての活動は多岐にわたり、代表作に『野火』(読売文学賞)『レイテ戦記』(毎日芸術大賞)などがある。’71年、芸術院会員に選ばれたが辞退(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

ビルマの竪琴 竹山 道雄

~おーい、水島。一しょに日本へかえろう!~

story:ビルマの戦線で捕虜になっていた日本兵たちが帰国する日、僧衣に身を包んだ水島上等兵の鳴らす竪琴が……大きな感動を呼んだ名作。

『ビルマの竪琴』は第二次世界大戦中、ビルマに出兵した日本兵を描いた児童文学の名作です。日本人が著した児童書の作品ではダントツの発行部数を記録し、映画も大ヒットを飛ばしました。

ビルマ(現ミャンマー)からインドへ、国境山脈を越える進行計画「インパール作戦」は、食料・武器の補給困難などあらかじめ実行が不可能とされていたにも関わらず強行した無謀な作戦として記憶されています。また、根性論を振りかざすだけの指揮官の愚策と道徳的欠如により多くの日本兵が命を落としました。この戦いが悲惨な戦場とされているのは、病気や餓死による斃死が圧倒的に多いことからで、兵士たちがばたばたと倒れた退却路は「白骨街道」とも呼ばれています。

著者は、そんな兵士たちの遺骨や柩すらない葬儀や、戦後社会の掌返しのような復員兵への風当たりの強さなどを目の当たりにし、彼らの鎮魂を願う意味でもこの物語を創ったと言います。

この物語は、娯楽的物語の中に道徳的なメッセージが散りばめられており、日本の戦後をたどる上で重要な作品として位置づけられているとのこと。

読みやすく、内容は子供から大人まで楽しめる物語。親子で読んで感想を共有するのも良いですね。

キーワード:児童文学・ビルマ

1903~1984年。1920年旧制第一高等学校入学、1923年東京帝国大学文学部入学、1926年東京帝国大学卒業後、一高の講師となる。20代でベルリン、パリに計3年間留学、帰国後、一高の教授となる。1948年『ビルマの竪琴』(中央公論社)を刊行、毎日出版文化賞を受賞(以後、二度に渡り映画化される)。1950年一高廃止と共にその後身の東京大学教養学部の教授となるが、翌年には辞し、文筆に専念する(「BOOK」データベースより)

二十四の瞳 壺井 栄

反戦・平和をテーマにした児童文学『二十四の瞳』は、同タイトルの映画も日本映画の歴史に残る不朽の名作として高く評価されています。

戦前、教師の役割は戦争に勝つための軍国教育をすることでした。治安維持法に基づく特別高等警察の監視により教師自身ですらも思想的自由を否定される時代のお話。

物語は、ハイカラな新米女性教師・大石先生が、昔気質の島民が暮らす小さな島に赴任してきたところから始まります。大石先生と子供たちの交流を通して未来を夢見る元気な子供達の姿と、戦争がもたらす数多くの苦難と悲劇が描かれています。

それでいて、物語は悲壮感よりも暖かさを感じられるから不思議です。過酷な環境のにいるはずの子供達からは笑顔が失われず、純粋さが眩しい輝を放ち、彼らをやさしい母性が包み込む。立ちはだかる困難の前においても、心の強さと豊かさを持ち続けようする日本人の感性が滲み出ているように思いました。

また、当時の生々しい世相も描かれ、庶民の暮らしぶりや文化、差別などその時代の空気を感じられます。大人にこそ読んで欲しい名作です。

キーワード:児童文学・戦時中の庶民の暮らし・子供達

壺井栄(ツボイサカエ)

1899年、香川県小豆島生まれ。小説家・童話作家。『母のない子と子のない母と』など、郷土愛と人間愛にあふれた温かい作品を多く残した。1967年、67歳で死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

太陽の子 灰谷 健次郎

~わたしはほんとうに生きるということの意味をこの2日間に いっぱい考えました。~

story:ふうちゃんが六年生になった頃、お父さんが心の病気にかかった。お父さんの病気は、どうやら沖縄と戦争に原因があるらしい。なぜ、お父さんの心の中だけ戦争は続くのだろう? 著者渾身の長編小説!(出版社より)

太平洋戦争末期の沖縄線。陸軍はこの戦いをアメリカ軍を足止めするための時間稼ぎと考えていました。兵隊だけではなく一般市民をも巻き込んだ戦場は米軍史にも「ありったけの地獄を集めた」と刻まれているほど悲惨なものでした。

学校課題図書にもなった『太陽の子』は、まだPTSDという言葉が生まれる前のお話。

神戸で沖縄料理店「てだのふあ」を営む沖縄出身の両親のもと、毎日を楽しく暮らしていたふうちゃん。中でも父親と散歩をしながら美しい沖縄の話を聞く時間が大好き。ふうちゃんの唯一の気がかりは父親の口数が日に日に減って行くことでした。

小説は児童文学らしく子供でも理解しやすい表現で書かれています。しかし、沖縄戦の惨状や戦災孤児、トラウマを抱えている人々などその内容は深いく重い。

沖縄には「可哀そう」という同情だけするような言葉はないそうです。

「知らなくてはならないことを、知らないで過ごしてしまうような勇気のない人間に、わたしはなりたくありません」など、大人がドキッとする言葉が沢山。

「人間の本当の優しさとは何か」を問い続けてきた著者・灰谷健次郎の子供達への優しいまなざしと大人への辛辣なメッセージが込められているように感じました。

人生で大切なものを教えてくれる一冊です。

キーワード:沖縄戦・PTSD・戦災孤児

灰谷健次郎(ハイタニケンジロウ)

1934年、兵庫県神戸市で、七人きょうだいの三男として生まれる。大学卒業後、神戸市で小学校の先生になり、17年間の教師生活を送る。1972年に教師を辞め、沖縄や東南アジアを放浪する。1974年に発表した長編小説『兎の眼』が大ベストセラーとなる。以後、作家として活躍しながら、兵庫県淡路島や沖縄県渡嘉敷島など、海の近くで暮らす。2006年没(「BOOK」データベースより)

黒い雨 井伏 鱒二

~戦争はいやだ。勝敗はどちらでもいい。早く済みさえすればいい。いわゆる正義の戦争よりも不正義の平和の方がいい。~

story:一瞬の閃光に街は焼けくずれ、放射能の雨のなかを人々はさまよい歩く。原爆の広島ーー罪なき市民が負わねばならなかった未曾有の惨事を直視し、“黒い雨”にうたれただけで原爆病に蝕まれてゆく姪との忍苦と不安の日常を、無言のいたわりで包みながら、悲劇の実相を人間性の問題として鮮やかに描く。被爆という世紀の体験を、日常の暮らしの中に文学として定着させた記念碑的名作。野間文芸賞受賞。(出版社より)

昭和20年8月6日、アメリカの原子爆弾が広島に投下されました。『黒い雨』は、爆心地から2キロの地点で被爆した重松静馬さんが、8月6日から15日までの広島での体験を綴った『重松日記』などを基に井伏鱒二が小説化したものです。

物語は実話を基にしたものであり、原爆による未曾有の有様を伝えるため、ルポルタージュ風に描かれています。この物語が他の原爆をテーマとした小説と一線を画すのは、被爆者の心情に重点を置いているところ。恐ろしい光景を前につまらない冗談を言ったり、とりあえず会社に行こうとする人がいたり、亡くなった人のお葬式の心配をしたり。悲惨な光景に怒りや疑問を持たずに、自分のなすべきことを淡々と行う人々の様子は、街の風景が変わってもそこは彼らの日常の延長であり、お国のためであればなんでも仕方がないと思えてしまうその日常そのものが戦争のプロパガンダの恐ろしさだと気づかされます。

原爆症の恐ろしさも勿論描かれていますが、その恐ろしさを煽るのではなく、あくまで人間の内面から想像させるところに文学性があり、高く評価されている作品です。

キーワード:広島・原子爆弾・黒い雨・原爆症

本名・満寿二。1898年(明治31)、広島県に生まれる。早稲田大学、日本美術学校を中退。1929年(昭和4)、「山椒魚」「屋根の上のサワン」で文壇に認められる。38年(昭和13)、「ジョン万次郎漂流記」により直木賞を受賞。「鯉」「さざなみ軍記」「多甚古村」「丹下氏邸」「本日休診」(読売文学賞)、「遙拝隊長」「集金旅行」「漂民宇三郎」(芸術院賞)、「武州鉢形城」「黒い雨」(野間文芸賞)などの小説の他、詩集や随筆・紀行も数多い。66年(昭和41)、文化勲章受章。93年(平成5)没(「BOOK」データベースより)

海賊とよばれた男 百田 尚樹

story:一九四五年八月十五日、敗戦で全てを失った日本で一人の男が立ち上がる。男の名は国岡鐡造。出勤簿もなく、定年もない、異端の石油会社「国岡商店」の店主だ。一代かけて築き上げた会社資産の殆どを失い、借金を負いつつも、店員の一人も馘首せず、再起を図る。石油を武器に世界との新たな戦いが始まる。〈上巻〉(「BOOK」データベースより)

「国のため ひとよつらぬき 尽くしたる きみまた去りぬ さびしと思ふ」

これは昭和天皇が出光興産の創業者・出光佐三氏のために詠まれた歌なんだそうです。彼は戦後日本の復興に大きく貢献し、教科書には載らない偉人の一人として高く評価されています。

この人物を描いた『海賊とよばれた男』は2013年の本屋大賞受賞作品。世界を驚かせた男の半生を描いた歴史小説として、また信念を貫く男の生き様を映したビジネスマンのバイブルとして、幅広い読者層に人気を呼び、映画化されました。

物語は、人類の奇跡とまでいわれた戦後日本の復興に大きく貢献した一人の男の姿を、日昇丸事件など歴史的事件を背景にドラマティックに描いています。戦争の発端であり、敗戦の根拠であり、また経済大国日本に貢献したエネルギー資源、石油の可能性をいち早く見出した主人公。様々な困難に立ち向かい、本懐を遂げる姿は清々しく、日本人としての誇りを感じられます。

気持ちが昂る。読みやすい痛快ノンフィクションノベルのベストセラー小説です。

キーワード:開戦~復興・石油・GHQ・日昇丸事件

1956(昭和31)年大阪市生まれ。同志社大学中退。放送作家として「探偵!ナイトスクープ」等の番組構成を手掛ける。2006年『永遠の0』で作家デビュー。2013年『海賊とよばれた男』で第10回本屋大賞受賞(「BOOK」データベースより)

終わらざる夏 浅田 次郎

~しずしずと秋の気配が忍び寄るのではなく、ある日突然に、この長くいまわしい夏は終わらねばならない~

story:1945年、夏。すでに沖縄は陥落し、本土決戦用の大規模な動員計画に、国民は疲弊していた。東京の出版社に勤める翻訳書編集者・片岡直哉は、45歳の兵役年限直前に赤紙を受け取る。何も分からぬまま、同じく召集された医師の菊池、歴戦の軍曹・鬼熊と、片岡は北の地へと向かった。-終戦直後の“知られざる戦い”を舞台に「戦争」の理不尽を描く歴史的大作、待望の文庫化。第64回毎日出版文化賞受賞作。(「BOOK」データーベースより)

北海道がソ連に占領される可能性があったことをご存じでしょうかー。

日本の領土で行われた地上戦といえば沖縄を連想しますが、実はもう一つ、千島列島のほぼ最北端で「終わってから始まった戦争」がありました。

物語前半は、太平洋戦争末期の日本。動員計画の単なる数字から個人の名前に置き換える参謀の苦悩の軽さ、赤紙や戦死公報を配達する村役場職員の艱難辛苦。根こそぎ動員により女性、子供、老人しか居ない村の風景、疎開した子供達に起きた出来事など、銃後の人々の群像劇は心情に焦点を当てることにより、戦争というものの本質が浮かび上がってきます。

後半はポツダム宣言受諾後のソ連軍の占守島侵略が描かれており、駆り出された通訳の老兵から「士魂部隊」の異名を持つ精鋭部隊まで。日本を分断から救った男たちの姿が描かれています。

勝てる力を十分に備えながらも無条件降伏ゆえに「勝つことがありえない」戦いを余儀なくされた彼ら。立場は違えど、あの時代を生きた人々の心の内を想像することは年表を辿るよりも遥かに大切な事ではないだろうか。

キーワード:日ソ戦・占守島・シベリア抑留・銃後

浅田次郎(アサダジロウ)

1951年、東京生まれ。小説家。『鉄道員』で直木賞、『壬生義士伝』で柴田錬三郎賞、『お腹召しませ』で中央公論文芸賞・司馬遼太郎賞、『中原の虹』で吉川英治文学賞、『終わらざる夏』で毎日出版文化賞など受賞多数。2015年、紫綬褒章受章(「BOOK」データベースより)

海と毒薬 遠藤 周作

~あれは殺したんやないぜ。生かしたんや。人間の良心なんて、考えよう一つで、どうにも変わるもんやわ~

ノーベル文学賞候補にもなった遠藤周作の代表作。実際に起きた事件を題材にした小説。

story:戦争末期の恐るべき出来事??九州の大学付属病院における米軍捕虜の生体解剖事件を小説化、著者の念頭から絶えて離れることのない問い「日本人とはいかなる人間か」を追究する。解剖に参加した者は単なる異常者だったのか? どんな倫理的真空がこのような残虐行為に駆りたてたのか? 神なき日本人の“罪の意識”の不在の無気味さを描き、今なお背筋を凍らせる問題作。(出版社より)

アメリカ軍の捕虜を生きたまま解剖し、GHQにより厳しく裁かれた「九州大学生体解剖事件」。敗戦国の戦争犯罪人として、一般人が罪に問われた中でも特に注目を集めた事件です。生存を考慮しない臨床実験手術の残虐な行為に、関係者の倫理観が問われました。

物語は彼らがなぜ、どのようにしてこのような行為を行ったのか。問題の事件に関わった医師や看護婦の視点で描かれています。命の軽さと権威への絶対的な献身、敵国への激高心、罪悪感・責任感の失墜や無力感。戦争下の異常な心理状態に流されていく人々の虚無をまざまざと見せつけられ、憂鬱になります。著者は、道徳心を失うことの簡単さは誰にでも当てはまるのではないかと、日本人の危うさを表現しています。

深い人間心理に、今なお国内外問わず多くの読者を魅了している遠藤周作。この作品は日本文学史上最高傑作のひとつと言われています。日本人なら読んでおきたい一冊です。

キーワード:人体実験・戦争犯罪人・名作

1923年東京都生まれ。’48年慶應義塾大学文学部仏文科卒業。’50年カトリック留学生として、戦後日本人初めての渡仏、リヨン大に学ぶ。’55年『白い人』で第33回芥川賞受賞。’58年『海と毒薬』で新潮社文学賞・毎日出版文化賞、’66年『沈黙』で谷崎潤一郎賞、’80年『侍』で野間文芸賞、’94年『深い河』で毎日芸術賞を受賞。また狐狸庵山人の別号をもち、「ぐうたら」シリーズでユーモア作家としても一世を風靡する。’85年~’89年日本ペンクラブ会長。’95年文化勲章受章。’96年9月、73歳で逝去(「BOOK」データベースより)

ー太平洋戦争がテーマのおススメ作品ー

地図と拳

数々の文学賞を受賞している小川哲の長編小説。直木賞受賞作品。

story:「君は満洲という白紙の地図に、夢を書きこむ」日本からの密偵に帯同し、通訳として満洲に渡った細川。ロシアの鉄道網拡大のために派遣された神父クラスニコフ。叔父にだまされ不毛の土地へと移住した孫悟空。地図に描かれた存在しない島を探し、海を渡った須野…。奉天の東にある“李家鎮”へと呼び寄せられた男たち。「燃える土」をめぐり、殺戮の半世紀を生きる。(「BOOK」データベースより)

日本、清、ロシアそれぞれの事情を抱える複数の人物の視点で描かれた『地図と拳』は、絡み合った思惑が交差するスリリングで壮大なスケールのSF歴史小説。義和団や抗日ゲリラの事件、満州国の都市計画に関わる人々の姿などが史実に基づいて描かれ、その時代の満州の張り詰めた空気をリアルに感じられるでしょう。満州の未来を信じて戦う姿に、この国に理想を夢見た男のロマンが詰まっています。

「なぜ過去の人たちは戦争をしたのか」

膨大な資料をもとに描かれた『地図と拳』は歴史小説でもあり、著者の「なぜ」を追求した戦争小説でもあります。

歴史のあらましを知らなくても物語を楽しむことができまるので、戦争を知らない世代にも読んで欲しい作品です。

キーワード:満州・日清戦争後~第二次世界大戦

もう少し詳しい本の紹介、感想はコチラ☛読書ブログ『地図と拳』小川哲

1986年千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。2015年に『ユートロニカのこちら側』で第三回ハヤカワSFコンテスト“大賞”を受賞しデビュー。『ゲームの王国』(2017年)が第三八回日本SF大賞、第三一回山本周五郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

ジョーカー・ゲーム 柳 広司

story:”魔王”–結城中佐の発案で陸軍内に極秘裏に設立されたスパイ養成学校”D機関”。その異能の精鋭達が緊迫の諜報戦を繰り広げる! 吉川英治文学新人賞、日本推理作家協会賞に輝く究極のスパイミステリ。(出版社より)

実際に存在した旧日本陸軍の諜報員養成学校「陸軍中野学校」をモデルとしたスパイ小説。累計130万部を突破し、映画、アニメ化されました。

スパイになるために奇妙な試験や活動など、エンタテイメント性抜群の小説。人気TVドラマ「VIVANT」を思い起こしましたが、それもそのはず「別班」は中野学校の後継なんだとか。

国際関係の緊張が高まり、各国スパイの活躍も目覚ましかった時代。その空気感を感じながら楽しめるかっこ良いスパイミステリ―です。

キーワード:スパイ小説・陸軍中野学校・ミステリー

柳広司(ヤナギコウジ)

1967年生まれ。2001年『黄金の灰』でデビュー。同年『贋作「坊っちゃん」殺人事件』で第12回朝日新人文学賞を受賞。09年『ジョーカー・ゲーム』で吉川英治文学新人賞と日本推理作家協会賞をダブル受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

ノモンハンの夏 半藤 一利

story:参謀本部作戦課、そして関東軍作戦課。このエリート集団が己を見失ったとき、満蒙国境での悲劇が始まった。司馬遼太郎氏が最後に取り組もうとして果せなかったテーマを、共に取材した著者が、モスクワのスターリン、ベルリンのヒトラーの野望、中国の動静を交えて雄壮に描き、混迷の時代に警鐘を鳴らす。(「BOOK」データベースより)

軍国主義日本の闇の数々を描いてきた半藤一利。代表作の一つである『ノモハンの夏』は司馬遼太郎さんの心残りを引き継いだ「ノモハン事件」を題材にしたノンフィクション小説。

膨大な資料、丹念な取材をもとに描かれたこの作品は、三国同盟に至る経緯から参謀本部や関東軍のエリート集団が犯した罪など「ノモハン事件」の全貌がドキュメンタリータッチで描かれている他、ヒトラーから見た大日本帝国、スターリンの思惑、ノモハンやガダルカナルなどを指揮した元関東軍参謀・辻政信と面談した時の生の言葉や印象も。

根性論を振りかざす関東軍と無責任極まりない大本営の姿に、抑えがたい怒りを感じました。しかし、教科書に載っていない生の歴史の迫力と、真実の重さを感じられる良書であることは間違いありません。

キーワード:ノンフィクション・日独伊三国同盟・ノモハン事件

昭和5(1930)年、東京に生れる。作家。28年、東京大学文学部卒業後、文芸春秋入社。「文芸春秋」「週刊文春」編集長、専務取締役、同社顧問などを歴任。平成5年「漱石先生ぞな、もし」で新田次郎文学賞、平成10年に「ノモンハンの夏」で山本七平賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

大本営が震えた日 吉村 昭

story:昭和16年12月1日午後5時すぎ、大本営はDC3型旅客機「上海号」が行方不明になったとの報告を受けて、大恐慌に陥った。機内には12月8日開戦を指令した極秘命令書が積まれており、空路から判断して敵地中国に不時着遭難した可能性が強い。もし、その命令書が敵軍に渡れば、国運を賭した一大奇襲作戦が水泡に帰する。太平洋戦争開戦前夜、大本営を震撼させた、緊迫のドキュメント。(「BOOK」データベースより)

もしかしたら真珠湾奇襲攻撃が失敗していたかも知れないー。

開戦直前、実際にあった上海号の不時着事件の内幕を描いた実録の物語。極秘任務中であった陸軍少佐や、たまたま乗り合わせた乗客の恐怖、謎の指令など。生き残った陸軍兵士の証言をもとに間一髪の逃亡劇や、瀕死の重傷を負いながらのサバイバルが描かれ、まるでその場にいるような臨場感で引き込まれます。他、南方作戦における手に汗握る駆け引きや、間一髪の危機など知られざる実話の数々は当時の張り詰めた日本を体感することができます。

キーワード:ドキュメンタリー小説・上海号不時着事件・開戦直前・南方作戦

吉村昭(ヨシムラアキラ)

1927(昭和2)年、東京・日暮里生まれ。学習院大学中退。58年、短篇集『青い骨』を自費出版。66年、『星への旅』で太宰治賞を受賞、本格的な作家活動に入る。73年『戦艦武蔵』『関東大震災』で菊池寛賞、79年『ふぉん・しいほるとの娘』で吉川英治文学賞、84年『破獄』で読売文学賞を受賞。2006(平成18)年没(「BOOK」データベースより)

真珠湾の冬 ジェイムズ・ケストレル

アメリカ人の警察官が主人公ですが、自国贔屓することなくフェアな視点で描かれており、どちらかというと日本よりの戦争観。真珠湾攻撃直前のアメリカの様子、日本兵の捕虜たちに対する仕打ちなどあまり知られていない部分も描かれ戦争小説としての一面も。

壮大な歴史ロマンをも味わえるミステリ―小説です。

キーワード:歴史ミステリー・真珠湾・恋愛

ケストレル,ジェイムズ(Kestrel,James)

刑事事件調査員など様々な職種を経て、現在弁護士としても活動中の作家。2022年に『真珠湾の冬』でエドガー賞(アメリカ探偵作家クラブ賞)最優秀長篇賞受賞

山中朝晶(ヤマナカトモアキ)

東京外国語大学外国語学部卒、英米文学翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

零戦 その誕生と栄光の記録 堀越 二郎

story:世界の航空史に残る名機・零戦の主任設計者が、当時の記録を元にアイデアから完成までの過程を克明に綴った貴重な技術開発成功の記録。それは先見力と創意、そして不断の努力が見事に結晶したものであった。「われわれ技術に生きる者は、根拠のない憶測や軽い気持ちの批判に一喜一憂すべきではない。長期的な進歩の波こそ見誤ってはならぬ」日本の卓越した技術の伝統と技術者魂を見直すことが問われる今こそ、必読の一冊。(「BOOK」データベースより)

零戦の設計者・堀越二郎。スタジオジブリのアニメーション映画『風立ちぬ』の主人公のモデルとなったのをきっかけに知った方も多いでしょう。人類の夢である「空を飛ぶ」ということに憧れを抱き、挑戦し続けた日本屈指の天才エンジニアもまた戦争に翻弄された一人でした。

日本が欧米各国模倣の戦闘機しか作れなかった当時、海軍は資源や人材の少ないわが国が世界と戦える戦闘機を熱望しました。堀越二郎は、誰もが匙を投げた無理難題な要求を革新的な設計により全てクリアし、常識はずれな運動性能と驚異的な戦闘能力を持つ「世界最強」と謳われた戦闘機の開発を成功させました。その戦闘機が「零式艦上戦闘機」通称零戦です。

この本は、そんな堀越二郎の戦闘機設計の創意工夫と、開発から戦後までの過程が技術者の視点で描かれています。誰にでもわかるように優しく書かれているので、知識がなくても面白く読めます。また、零戦の開発者としての苦悩から戦争の無常さが伝わってきます。

零戦の技術は戦後も様々な分野において大いに影響を与えました。

「日本の技術の父」との呼ばれる堀越二郎の自伝。モノづくりの素晴らしさを感じられる一冊です。

キーワード:ノンフィクション・零戦・設計・堀越二郎

堀越二郎(ホリコシジロウ)

1903年、群馬県生まれ。東京帝国大学航空学科卒業後、三菱内燃機(現三菱重工業)に入社。戦時中は九六式艦上戦闘機、零式艦上戦闘機を含め、雷電、烈風と、世界の航空史に残る名機の設計を手掛けた。戦後は三菱重工業参事、新三菱重工業参与を経た後退職。東京大学、防衛大学校、日本大学などで教鞭をとった。1982年死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

大空のサムライ 坂井 三郎

story:世界でもっとも速く強かった、撃墜王坂井三郎と戦友たちの迫真の記録。知られざる坂井三郎出撃記録や写真、用語解説等も新たに付け加えた決定版。(「BOOK」データベースより)

多数の敵機を撃墜した戦闘機パイロットに与えられる称号「撃墜王」の名をほしいままにした坂井三郎。彼は、日中戦争から終戦まで生き延びた数少ない零戦パイロットの一人です。自らの経験を記した自伝『大空のサムライ』は世界各国で翻訳され、昭和の世界的ベストセラーになりました。

とても読みやすく、対敵機との描写が中心であるため、悲惨な描写はほとんどありません。その光景が目に浮かぶような臨場感あふれる格闘戦は、まるで映画を観ているみたいな興奮を呼び起こします。

あくまで自伝であり、誇張はあると思いますが、その時代に生き戦った彼らのリアルを読み取ることができます。

キーワード:自伝小説・零戦・撃墜王・坂井三郎

1916年、佐賀県に生まれる。青山学院中学部を中退し、1933年に海軍に入る。戦艦霧島、榛名の砲手をへて、1937年に霞ヶ浦海軍航空隊操縦練習生となり首席で卒業、戦闘機操縦者となる。初陣の1938年以来、九六艦戦、零戦を駆って太平洋戦争の最後まで大空で活躍。200回以上の空戦で敵機大小64機を撃墜したエース(撃墜王)。2000年9月逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

陸奥爆沈 吉村 昭

story:連合軍の反攻つのる昭和18年6月、戦艦「陸奥」は突然の大音響と共に瀬戸内海の海底に沈んだ。死者1121名という大惨事であった。謀略説、自然発火説等が入り乱れる爆沈の謎を探るうち、著者の前には、帝国海軍の栄光のかげにくろぐろと横たわる軍艦事故の系譜が浮びあがった。堅牢な軍艦の内部にうごめく人間たちのドラマを掘り起す、衝撃の書下ろし長編ドキュメンタリイ小説。

「陸奥」はかつて戦艦「長門」と共にビッグ7(世界七大戦艦)と呼ばれた旗艦であり、強大な艦砲を備えた日本が誇る戦艦の一つでした。帝国海軍の象徴でもあった「陸奥」は、しかし、第二次世界大戦中に原因不明の爆沈事故を起こし、多くの乗組員が犠牲になりました。戦時中の情報統制により謎が多く残るこの事件を作家・吉村昭が生存者の証言や資料などにより紐解いていきます。

軍がひた隠しにしていた大事件の驚くべき秘密とは…言葉を失う真実が次々と飛び出します。唖然としながらもその謎に心掴まされるミステリーのようなルポルタージュ。人間というものの奇怪さを考えさせられる作品です。

キーワード:戦記文学・戦艦陸奥・沈没

吉村昭(ヨシムラアキラ)

1927(昭和2)年、東京・日暮里生まれ。学習院大学中退。58年、短篇集『青い骨』を自費出版。66年、『星への旅』で太宰治賞を受賞、本格的な作家活動に入る。73年『戦艦武蔵』『関東大震災』で菊池寛賞、79年『ふぉん・しいほるとの娘』で吉川英治文学賞、84年『破獄』で読売文学賞を受賞。2006(平成18)年没(「BOOK」データベースより)

蚤と爆弾 吉村 昭

記録文学の第一人者・吉村昭が描く731部隊の真実(『細菌』から改題)

story:北満州、ハルピン南方のその秘密の建物の内部では、おびただしい鼠や蚤が飼育され、ペスト菌やチフス菌、コレラ菌といった強烈な伝染病の細菌が培養されていた。俘虜を使い、人体実験もなされた大戦末期ー関東軍による細菌兵器開発の陰に匿された戦慄すべき事実と、その開発者の人間像を描く異色長篇小説。(「BOOK」データベースより)

第二次世界大戦期の大日本帝国陸軍に存在した研究機関のひとつ731部隊。細菌兵器の開発を担っていたこの部隊の多くは未だ明らかになっていません。731部隊にまつわる非人道的な行為は日本史のタブーとも言われています。

物語は731部隊の創設者の心情を中心に、建物内部で行われた細菌兵器の開発と人体実験の様子が描かれています。「ほぼノンフィクションの意味合いが強い」と解説に書かれている通り、明らかになっている実在の人物やその心情なども全く同じで、綿密な取材に基づくリアルが映し出されています。

吉村昭の綿密な構成と淡々とした文章がより緊迫感を煽り、読ませる。

軍国主義日本の犯した罪と戦争の本質を知る一冊。

キーワード:731部隊・満州・細菌兵器

1927年、東京生まれ。学習院大学中退。66年「星への旅」で太宰治賞を受賞。同年「戦艦武蔵」で脚光を浴び、以降「零式戦闘機」「陸奥爆沈」「総員起シ」等を次々に発表。73年これら一連の作品の業績により菊池寛賞を受賞する。他に「ふぉん・しいほるとの娘」で吉川英治文学賞(79年)、「破獄」により読売文学賞、芸術選奨文部大臣賞(85年)、「冷い夏、熱い夏」で毎日芸術賞(85年)、さらに87年日本芸術院賞、94年には「天狗争乱」で大佛次郎賞をそれぞれ受賞。97年より日本芸術院会員。2006年7月31日永眠(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより)

総員玉砕せよ! 水木 しげる

story:太平洋戦争末期の南方戦線ニューブリテン島バイエン。米軍の猛攻で圧倒的劣勢の中、日本軍将校は玉砕を決断する。兵士五百人の運命は?著者自らの実体験を元に戦争の恐ろしさ、無意味さ、悲惨さを描いた傑作漫画。没後に発見された構想ノートを特別収録。作品に込められた魂の決意が心に響く新装完全版!(「BOOK」データベースより)

『ゲゲゲの鬼太郎』で有名な漫画家・水木しげるさんは青年時代、二等兵としてラバウル戦線を体験しました。目の前で死んだ戦友たちの無念を作品にしたいという思いから、自らの戦争体験を漫画化したのがこの『総員玉砕せよ!』です。実際に体験した者ならではの迫真性があり、戦場がいかに非情なものかが伝わってくる、国際的にも評価の高い作品。以下一部作品より抜粋。

敵に遺体を処理される前に、遺族に渡すための遺骨を確保するシーン。まだ息のある兵の小指を、上司にせかされながら円匙(スコップ)で切断するシーンが描かれています。倒れたままの兵が言う。「おめえたちゃあ 行っちまうんか。」

キーワード:戦記漫画・ラバウル・玉砕

水木しげる(ミズキシゲル)

1922年生まれ。鳥取県境港市で育つ。太平洋戦争時、激戦地であるラバウルに出征。爆撃を受け左腕を失う。復員後紙芝居作家となりその後、漫画家に転向。1965年、別冊少年マガジンに発表した『テレビくん』で第6回講談社児童まんが賞を受賞。代表作に『ゲゲゲの鬼太郎』『河童の三平』『悪魔くん』などがある。1989年『コミック昭和史』で第13回講談社漫画賞を受賞。1991年紫綬褒章、2003年旭日小綬章を受章。同年、境港市に水木しげる記念館が開館。2007年、仏版「のんのんばあとオレ」が仏アングレーム国際漫画祭最優秀賞を受賞。2009年、仏版「総員玉砕せよ!」が同漫画祭遺産賞を受賞。2010年、文化功労者顕彰。2015年11月、逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)(「BOOK」データベースより

出口のない海 横山 秀夫

story:人間魚雷「回天」。発射と同時に死を約束される極秘作戦が、第二次世界大戦の終戦前に展開されていた。ヒジの故障のために、期待された大学野球を棒に振った甲子園優勝投手・並木浩二は、なぜ、みずから回天への搭乗を決意したのか。命の重みとは、青春の哀しみとはー。ベストセラー作家が描く戦争青春小説。(「BOOK」データベースより)

隊員が戦闘機もろとも敵艦に体当たりする自爆攻撃を仕掛ける神風特攻隊。あまりにも非人道的な兵器として空の特攻を知る人は多いかと思います。一方で、海の中でも密かに特攻が行われていたことを知る機会はあまりないのではないでしょうか。

物語は、特攻を目的として開発された恐ろしい人間魚雷「回天」の乗組員となる主人公と、その仲間たちの目を通して戦争を描いた群像劇。2006年に映画化されました。

教育や規律の名の下に行われた制裁や、人間を戦う部品とみなす思考など戦時下の異常な空気の中、やがて特攻に志願し、見事に死ぬために特攻の訓練をする主人公たち。突撃したい思いと死の恐怖。死を約束された人間の内面が生々しく映し出されています。

死ぬためだけに生きていた若者たち。

戦争の恐ろしさや愚かさ、残酷さを体感し、多くのメッセージを受け取る。

平和への願いが込められた物語。

戦争青春小説・特攻・回天

横山秀夫(ヨコヤマヒデオ)

1957(昭和32)年、東京生れ。国際商科大学(現・東京国際大学)卒。上毛新聞社での12年間の記者生活を経て、作家として独立。’91(平成3)年、『ルパンの消息』がサントリーミステリー大賞佳作に選出される。’98年「陰の季節」で松本清張賞を受賞する。2000年、「動機」で日本推理作家協会賞を受賞。現在、最も注目されるミステリ作家のひとりである(「BOOK」データベースより)

帰郷 浅田 次郎

story:戦争は、人々の人生をどのように変えてしまったのか。帰るべき家を失くした帰還兵。ニューギニアで高射砲の修理にあたる職工。戦後できた遊園地で働く、父が戦死し、その後母が再婚した息子…。戦争に巻き込まれた市井の人々により語られる戦中、そして戦後。時代が移り変わっても、風化させずに語り継ぐべき反戦のこころ。戦争文学を次の世代へつなぐ記念碑的小説集。第43回大佛次郎賞受賞作。(「BOOK」データベースより)

戦争や、戦後を描いた短編集。戦地で故郷に思いを馳せる兵隊や、命からがら生き延びた帰還兵。戦時中は「兵隊」とひとくくりに呼ばれた彼らが、過去や未来のある一個人に戻る瞬間、人生の続きを全うしようと歩き出す転機が生々しく描かれています。

6つの物語それぞれに、戦争がもたらす残酷さが沁み出しており、登場人物の葛藤や怒り、望郷や思慕、諦観などの微細な心の揺れ動きが丁寧に描かれ、涙を誘います。と同時に生きることへの執着心も見事に表現されており、ストンと腑に落ちる。読みやすく、戦争を知らない世代でも彼らの気持ちに寄り添える一冊です。

戦争文学・戦後・帰還兵・傷痍軍人・家族

1951年東京生まれ。97年『鉄道員』で直木賞、2000年『壬生義士伝』で柴田錬三郎賞、『お腹召しませ』で06年中央公論文芸賞、07年司馬遼太郎賞、08年『中原の虹』で吉川英治文学賞、10年『終わらざる夏』で毎日出版文化賞、17年『帰郷』で大佛次郎賞を受賞。15年紫綬褒章受章。19年菊池寛賞受賞(「BOOK」データベースより)

あすなろ物語 井上 靖

story:夢を見ても許されるのは、何歳までなんだろうーー。

天城山麓の小さな村で、血のつながりのない祖母と二人、土蔵で暮らした少年・鮎太。北国の高校で青春時代を過ごした彼が、長い大学生活を経て新聞記者となり、やがて終戦を迎えるまでの道程を、六人の女性との交流を軸に描く。明日は檜になろうと願いながら、永遠になりえない「あすなろ」の木の説話に託し、何者かになろうと夢を見、もがく人間の運命を活写した作者の自伝的小説。(出版社より)

井上靖の自伝的小説。

戦前から戦後の混乱期に多感な青春時代を過ごした作者の心の遍歴と、6人の女性との交流が描かれています。

淡々と簡潔に綴られている文章が読みやすく、丁寧に描かれている描写は読者を飽きさせない魅力があります。作者の生い立ちに起因する劣等感や異性に対する少青年の憧憬、激動の時代における人間模様など哀愁が漂う中に見える人間の強さが印象的。

戦争の具体的な描写は描かれていませんが、戦争に対する一般人の距離感や空気感を感じ取ることが出来る、優しさ人情が感じられる上質な文学です。残酷な描写が苦手な人にもおすすめ。

自伝的小説・戦前~戦後

1907-1991。旭川市生れ。京都大学文学部哲学科卒業後、毎日新聞社に入社。戦後になって多くの小説を手がけ、1949(昭和24)「闘牛」で芥川賞を受賞。’51年に退社して以降は、次々と名作を産み出す。「天平の甍」での芸術選奨(’57年)、「おろしや国酔夢譚」での日本文学大賞(’69年)、「孔子」での野間文芸賞(’89年)など受賞作多数。’76年文化勲章を受章した(「BOOK」データベースより)

・太平洋戦争全史 (歴史道34 週刊朝日ムック)

・いまこそ知りたい日ソ戦争(TJMOOK)

・他、Wikipediaより